In tempi come quelli che stiamo vivendo, dissimulare non è più un’opzione e nemmeno un’extrema ratio: è un obbligo. E il G20 appena conclusosi a Osaka ne è stato l’esempio lampante, un qualcosa che meriterebbe di entrare nei manuali della diplomazia mediatica. Se non si fosse sostanziata, come un fulmine a ciel sereno, la storica visita di Donald Trump in Corea del Nord, un fuori programma destinato a terminare nei libri di storia, che cosa avremmo ricordato, infatti, dell’incontro nipponico? L’ennesimo stop-and-go nella guerra commerciale fra Usa e Cina. Il problema è che il tempo della pazienza e della soppressione artificiale della realtà a colpi di annunci, sui mercati sta finendo. Davvero stavolta, parlano chiaro quei rendimenti negativi per valori record da triliardi. Quindi, il forte rischio sarebbe stato che quella tregua armata fosse letta per ciò che è in realtà: il disvelamento della nudità del Re e della sua patetica pantomima giunta al termine.

Provo a spiegarmi, partendo dal dato di cronaca più eclatante. Ora, per quanto le vie del Signore siano notoriamente infinite, vi pare normale e soprattutto credibile che due leader formalmente agli antipodi e da mesi intenti a promettersi distruzione reciproca, diano vita a una visita di riconciliazione storica in base a un invito via Twitter? Perché signori, ciò che il mondo sta prendendo per buono è il fatto che Donald Trump, dopo aver minacciato fuoco e fiamme contro Pyongyang e in fase di relax fra un piano d’attacco e l’altro contro l’Iran, trovandosi in Giappone, abbia deciso di fare un tweet nel quale chiedeva al nemico storico di incontrarsi. Insomma, come se io fossi a Roma per lavoro e mandassi un messaggio – pubblico – a una persona che notoriamente e ufficialmente detesto nella Capitale, tanto per bere un caffè insieme a Trastevere. Peccato che io non conti nulla, mentre Trump sia il presidente degli Stati Uniti. E dall’altra parte, un invasato che – sempre stando alle versioni ufficiali – ha mandato a morte gli sherpa che hanno curato i dettagli dell’incontro proprio con Trump in Vietnam, visto il pessimo esito dello stesso, decide che è un’ottima idea quel meeting improvvisato, quella carrambata di fine giugno. Mette pantaloni, scarpe, camicia ed esce di casa, attendendo il Grande Satana sul confine.

Ora, io sarò anche cinico fino al midollo, ma chi crede a questa farsa temo abbia problemi più seri dei miei da affrontare. Con uno specialista. In compenso, com’è ovvio, tutte le prime pagine e le edizioni dei tg del mondo si sono focalizzate sull’incontro della grande distensione. Il G-20? E chi se lo ricorda più, tanto Cina e Usa hanno sancito la tregua, per adesso si può far finta di niente. E riecco un grande classico del mondo post-2008: la gara globale a chi calcia più lontano il barattolo. Guadagnare tempo, questa è la priorità. E per una ragione molto semplice, la quale però rappresenta il vero contenuto del vaso di Pandora che non è il caso di scoperchiare pubblicamente, tanto da necessitare la pagliacciata coreana: quella guerra commerciale non solo sta mascherando una crisi finanziaria in arrivo, ma, cosa peggiore, è giunta al punto di non ritorno. Ovvero, d’ora in poi se si va avanti con escalation di dazi e tariffe, ci si fa del male davvero. E si innesca una recessione globale dalla quale si uscirà a pezzi e decimati a livello di players, oltretutto proprio in piena campagna elettorale per le presidenziali Usa del 2020.

Non è cosa, lo capite da soli. Inoltre, come ho spiegato nel mio articolo della settimana scorsa, non si può nemmeno fare la pace del tutto, perché se solo il mercato ultra-sensibile che paga per avere l’onore di detenere debito sovrano, sentisse nell’aria un minimo di puzza di aumento dei tassi (o, cosa peggiore, di non stimolo in arrivo a breve) potrebbe far saltare equilibri che riguardano circa 13 triliardi di dollari di controvalore solo in bond con rendimento negativo. I quali, se i tassi salgono di un solo punto percentuale a livello globale, potrebbero a loro volta scatenare perdite per 2,4 triliardi di dollari: una crisi finanziaria in grandissimo stile. E pret-a-porter, senza praticamente difese approntate e sufficienti.

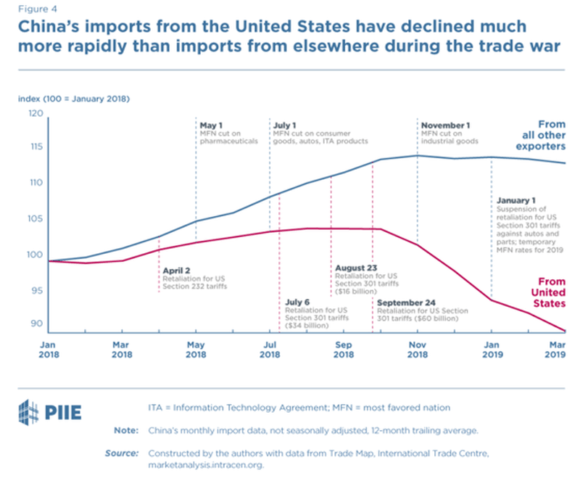

Non a caso, quali sono stati gli unici due argomenti che hanno avuto risvolti pratici a Osaka? L’alleggerimento del bando riguardo gli acquisti di tecnologia Usa da parte di Huawei e l’export agricolo statunitense in Cina. Ovvero, le uniche due voci che stanno facendo davvero male a entrambe le parti. E se questo grafico ci mostra plasticamente come il -53% su base annua di export agricolo Usa verso Pechino (con il comparto strategico della soia addirittura a -70%) rischia davvero di far rivoltare elettoralmente il Mid-West rurale contro Trump, dall’altra parte l’aver ceduto su Huawei dimostra una paura e una debolezza americana preoccupanti e ancor più profonde. Non fosse altro per il fatto che, proprio alla vigilia del G-20, la stampa statunitense avesse rilanciato con ampio risalto un’inchiesta di Bloomberg che svelava l’alto livello di collaborazione diretta fra il gigante della telefonia e le Forze Armate cinesi.

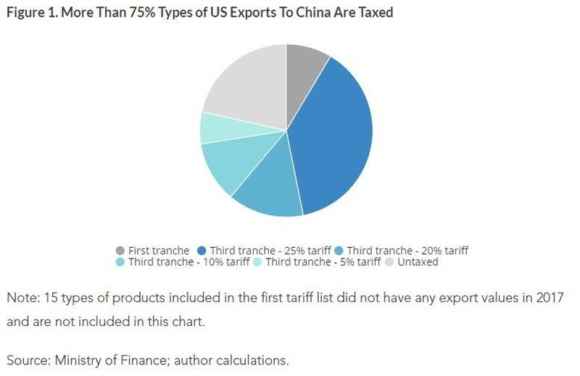

Delle due, l’una: o Huawei non è il cavallo di Troia dello spionaggio militare e tech di Pechino che ci hanno voluto far credere o la disperazione pre-elettorale della Casa Bianca è davvero forte, stante un passo indietro del genere su una materia di tale sensibilità per la sicurezza nazionale. Certo, occorreva blandire un po’ media e opinioni pubbliche, quindi è ovvio che la retorica del “le sanzioni attuali restano in vigore”, quantomeno per scongiurare e rendere credibile la non escalation con nuovi dazi, avesse la meglio. Ma perché? Perché nuove tariffe, nel caso degli Usa, avrebbero rappresentato una mazzata terminale per Pechino, visto che sarebbero andate a colpire beni e merci per un controvalore di 300 miliardi di dollari. E Pechino, invece, come avrebbe potuto reagire? Con poco o niente, a livello economico. Ma in maniera “nucleare” a livello strategico, colpendo il cuore dei rapporti commerciali con Washington: aerei e semiconduttori.

Il problema è che come mostra questa “torta” a Pechino resta sì in mano la carta dell’import strategico, ma poco a livello di rappresaglia sui volumi: se Washington può opporre un fuoco di sbarramento da 300 miliardi, ai cinesi ne restano solo 44. Impari. E pericoloso, perché se i semiconduttori vedono Taiwan come potenziale fornitore alternativo delle aziende cinesi, dire addio a Boeing significa ricorrere per forza ad Airbus: con le implicazioni politiche, da entrambe i lati dell’Atlantico, che questo comporterebbe.

Signori, a Osaka è andata in scena la fine della commedia commerciale, ancorché dissimulata e poi nascosta dalla cortina fumogena della visita in Corea del Nord. L’ennesima riprova? Non vi pare strano che, avendo a disposizione un palcoscenico mediatico geograficamente prossimo e globalmente sotto i riflettori come il G-20 in Giappone, a Hong Kong non sia andata in scena mezza protesta anti-cinese lo scorso fine settimana? Nemmeno un sit-in o un flash mob, questo nonostante i leader dei movimento le avessero ampiamente preannunciate. Ora vedremo alla prova le Banche centrali e il loro potere di dissuasione dei mercati, i quali potrebbero davvero essere tentati da qualche reazione di panico. Toccherà a Fed, Bce e Pboc stroncare sul nascere ogni velleità di realismo, mostrando a tutti la via maestra del Qe perenne e strutturale che sta per disvelarsi un’altra volta, aprendo autostrade di guadagni, cieli azzurri e unicorni a ogni autogrill.

Ma, anche in questo caso, non troppo in fretta. Perché se non si può drammatizzare la situazione, facendo esplodere l’escalation, non si possono nemmeno inviare segnali troppo positivi, altrimenti qualcuno potrebbe obiettare che appare assurdo mettere in campo manovre di stimolo precauzionale, tipo il taglio dei tassi Usa con la disoccupazione al minimo dal 1969 e la crescita ufficiale al 3%, quando la situazione pare normalizzarsi.

In realtà, ci sono almeno 13 triliardi di ragioni per fare in modo che la recita vada per le lunghe, che prosegua ancora un po’. Ma gli attori stanno perdendo smalto e le battute sono sempre meno efficaci. Occorre un colpo di teatro, prima che qualche spettatore annoiato si lasci andare a un clamoroso sbadiglio che svegli anche tutti gli altri dal torpore. E inneschi l’esodo di massa verso le uscite. A quel punto sarebbero davvero guai. Ma ecco la grande variabile: in un quadro di complessità e manipolazione simile, non si può controllare ogni singolo particolare. Il rischio sale. Ogni giorno di più. “Non ho fretta di chiudere l’accordo con la Cina”, ha tagliato corto Donald Trump, parlando con i giornalisti durante la scampagnata coreana. Chissà come mai, la cosa non mi stupisce. Per nulla.